多维度剖析全国肥胖率分布

*

引言

在当代社会,肥胖问题已逐渐演变为一个全球性的公共卫生挑战,而中国也未能置身事外。随着经济的飞速发展、生活方式的急剧转变,中国肥胖人口数量呈迅猛增长态势。最新发表于国际顶级医学期刊《柳叶刀》的研究数据显示,中国 25 岁以上人群中,超重和肥胖患者总数已攀升至 4.02 亿,跃居全球首位,肥胖已然成为我国不容忽视的重大公共卫生问题。在此大背景下,深入探究全国肥胖率的分布状况,从多个角度进行全面分析,对于制定精准有效的肥胖防控策略、提升国民整体健康水平具有极为重要的现实意义。

全国肥胖率的总体状况

肥胖,作为一种慢性代谢性疾病,严重威胁着人类的身体健康。在医学领域,体质指数(BMI)是衡量人体胖瘦程度的常用指标,其计算方式为体重(千克)除以身高(米)的平方。然而,值得注意的是,中国所采用的 BMI 标准相较于国际通用标准更为严格。世界卫生组织(WHO)将 BMI 超过 25kg/m² 定义为超重,超过 30kg/m² 认定为肥胖;而依据国家卫健委发布的《体重管理指导原则 (2024 年版)》,中国健康成年人的 BMI 正常范围设定在 18.5 - 24kg/m² 之间,24 - 28kg/m² 被划定为超重区间,达到或超过 28kg/m² 则判定为肥胖。

近年来,我国超重和肥胖人口比例持续攀升。国家卫健委相关数据显示,目前中国已有超过一半的成年人处于超重或肥胖状态,这一比例远高于世界卫生组织所估计的全球 37% 的平均水平,并且仍在以惊人的速度增长。2025 年 3 月 4 日国际肥胖日,《柳叶刀》发布的最新研究表明,截至 2021 年,中国 25 岁及以上成年超重和肥胖人口已达 4.02 亿。回溯历史,1980 年时中国几乎难觅肥胖人群的身影,到 2005 年,肥胖人口估计已达 1800 万,2009 年这一数字更是猛增至 1 亿,仅仅 16 年间,中国肥胖人口便如火箭般蹿升至 4 亿左右。若再将儿童肥胖人口纳入统计范畴,那么几乎一半的中国人正面临着体重超标的困扰。更为严峻的是,国家卫健委发出预警,若不及时采取强有力的有效干预措施,到 2030 年我国成人和儿童超重肥胖率将分别飙升至 70.5% 和 31.8%,届时将远超美国现有的 70% 的肥胖人口比例。由此可见,我国肥胖问题形势之严峻,亟待引起全社会的高度关注与重视。

肥胖率的地域分布差异

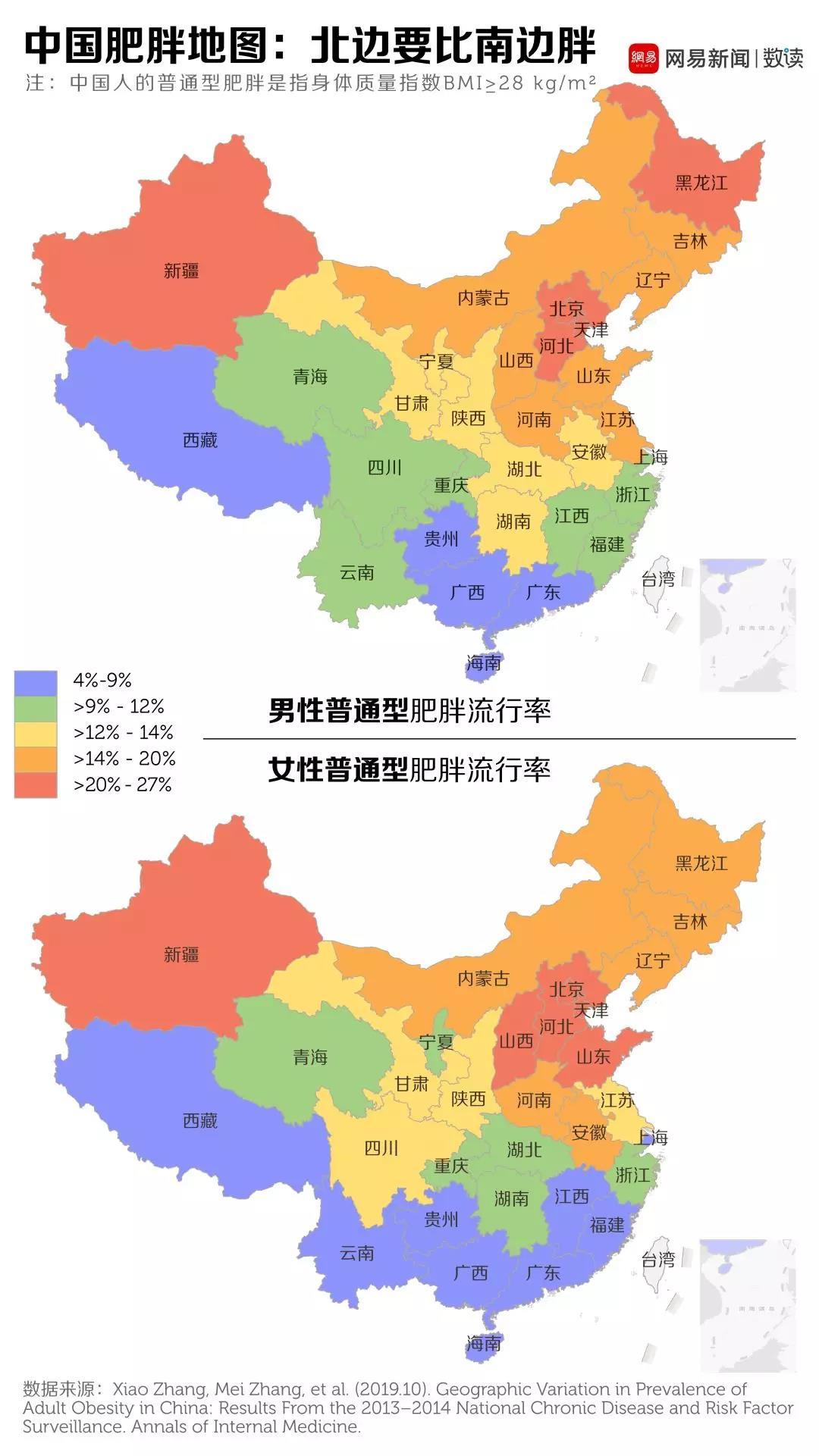

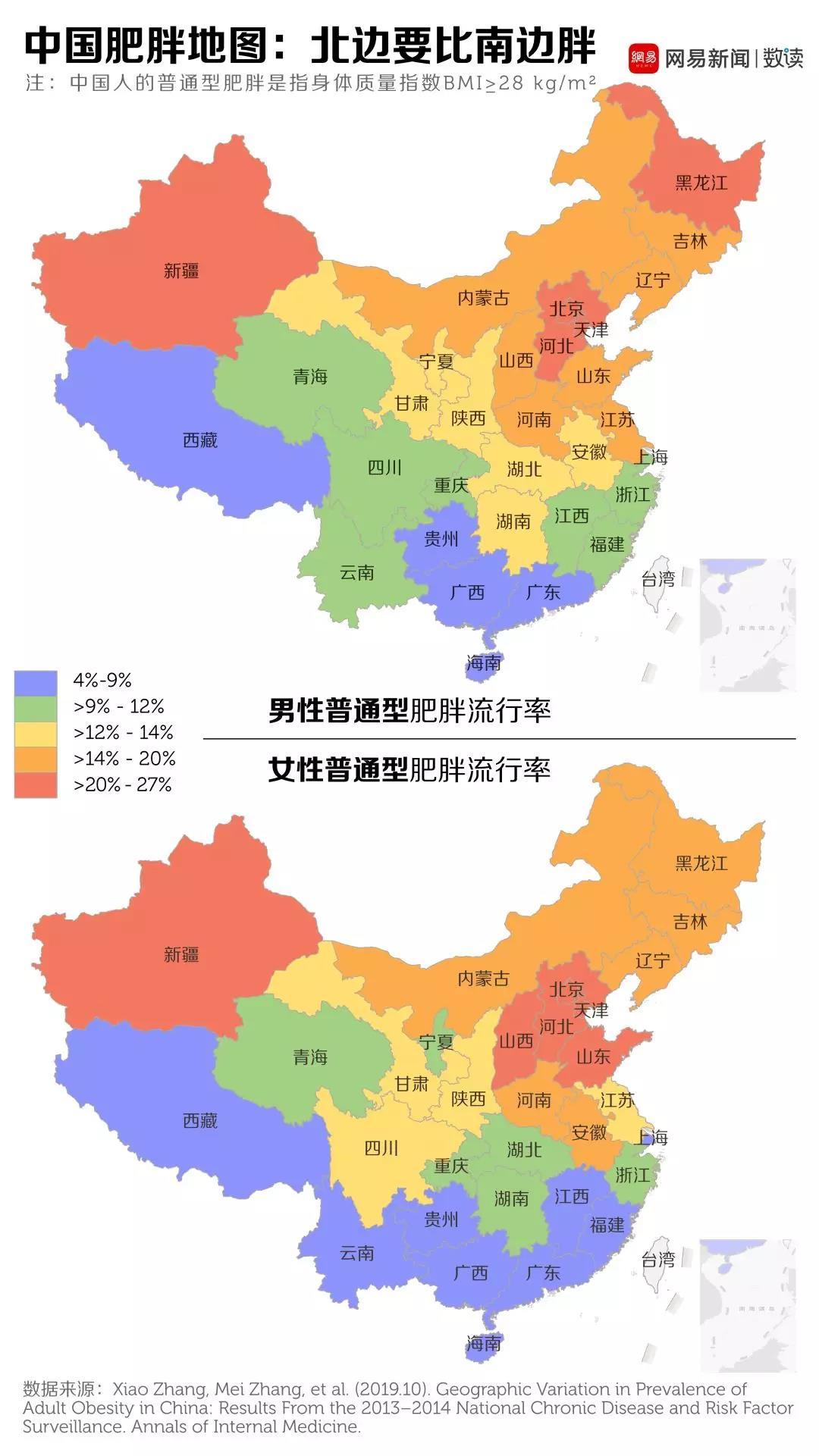

南北方肥胖率对比

大量研究和数据清晰地表明,中国肥胖问题在地域分布上呈现出极为显著的差异,北方地区的超重、肥胖发生率普遍高于南方地区。2023 年 8 月,《糖尿病、肥胖和代谢》期刊发表的一项覆盖 1580 万中国成年人的大规模研究明确指出,内蒙古和山东以 37.1% 的肥胖率并列全国第一,河北紧随其后,肥胖率为 36.6%,这三个省份成为全国肥胖率最高的地区。相比之下,广东、海南、江西则是全国肥胖率最低的三个省份,其中海南的肥胖率仅为 8.9%,不足河北的一半。

从直观的地理分布来看,肥胖率较高的地区主要集中在北方,如京津冀地区、山东、内蒙古、东北三省等地;而肥胖率较低的地区多分布于南方,像华南的广东、广西,华东的江西、福建,以及西南的部分地区。这种南北方肥胖率的巨大差异,与人们传统印象中北方人身材高大壮硕、南方人相对瘦小的认知基本相符。

不同经济发展水平地区的肥胖率差异

深入研究还发现,肥胖率与地区的经济发展水平之间存在着复杂的关联。按人均 GDP 划分,经济发展水平较低的地区,超重和肥胖的发生率反而较高。这一现象在一定程度上反映了发达国家中早已被观察到的收入与肥胖之间的反比关系。例如,一些经济欠发达的内陆省份,肥胖率相对较高;而经济发达的沿海城市,如上海、深圳等地,肥胖率则相对较低。

以人均收入最高的第一梯队城市为例,其总体肥胖率要低于人均收入较低的城市。这可能是由于经济发达地区的居民健康意识更为强烈,他们更加注重饮食的科学管理,愿意花费更多的时间和金钱在健康饮食和健身锻炼上。此外,发达地区丰富的健身资源也为居民控制体重提供了便利条件。与之相反,经济欠发达地区的居民可能由于健康意识相对淡薄,饮食结构不够合理,且缺乏足够的健身设施和运动机会,从而导致肥胖率相对较高。

城乡肥胖率差异

在我国,城市和农村之间的肥胖率也呈现出明显的不同。研究数据显示,城市男性肥胖率高于农村男性,而城市女性却比农村女性更为苗条。城市男性由于工作压力大、生活节奏快,常常缺乏足够的运动时间,加之应酬较多,摄入过多高热量、高脂肪的食物,导致肥胖率较高。而城市女性普遍更加关注自身形象和健康,注重饮食控制和运动锻炼,因此肥胖率相对较低。农村地区由于体力劳动相对较多,男性日常活动量较大,肥胖率相对城市男性较低;但农村女性在产后往往缺乏科学的饮食和运动指导,且承担的家务劳动以静态为主,导致产后体重容易迅速增加,肥胖率相对较高。

肥胖率的性别差异

从性别角度来看,肥胖问题在男性群体中表现得更为突出。数据显示,中国有 41.1% 的成年男性处于超重状态,远高于女性的 27.7%;在肥胖比例方面,男性为 18.2%,女性为 9.4%。男性超重和肥胖比例显著高于女性,主要有以下几方面原因。

工作和生活方式因素对男性肥胖有着重要影响。在现代社会,男性通常承担着较大的工作压力,长时间的工作使得他们缺乏足够的运动时间。同时,为了应对工作应酬,男性往往频繁摄入高热量、高脂肪的食物,如大量饮酒、食用油腻的肉类等。此外,长期的精神压力还可能导致男性内分泌失调,进一步增加了肥胖的风险。相比之下,女性在饮食方面往往更加注重健康和身材管理,对高热量食物的摄入相对较为克制。

生理差异也是导致肥胖性别差异的关键因素之一。男性体内的雄激素水平较高,这种激素会促进肌肉的生长和维持,同时也会影响脂肪的分布。一般来说,男性的脂肪更容易堆积在腹部,形成腹型肥胖,也就是我们常说的 “啤酒肚”。而女性体内的雌激素则有助于脂肪在臀部和大腿部位的分布,相对而言,女性的肥胖类型更多表现为全身性肥胖,且程度相对较轻。

肥胖率的年龄差异

肥胖率在不同年龄段也呈现出明显的差异,且男性和女性的情况有所不同。

对于男性而言,超重患病率在 50 至 54 岁达到峰值,55 至 59 岁保持稳定;肥胖患病率在 35 - 39 岁达到峰值。在青年时期,男性身体代谢旺盛,活动量较大,肥胖率相对较低。随着年龄的增长,尤其是步入中年后,身体代谢速度逐渐减缓,运动量减少,同时饮食习惯可能没有相应调整,导致热量摄入过多,从而使得超重和肥胖率逐渐上升。到了老年阶段,由于身体机能衰退,部分老年人活动能力进一步受限,且可能患有多种慢性疾病,影响了身体的代谢功能,肥胖率有所下降,但超重率依然较高。

女性的超重和肥胖率变化趋势与男性有所不同。女性的超重患病率在 65 至 69 岁达到峰值,肥胖患病率在 70 - 74 岁达到峰值。在青春期和育龄期,女性的激素水平较为稳定,肥胖率相对较低。然而,怀孕和产后是女性体重增加的高危时期,部分女性在孕期为了保证胎儿营养,过度摄入高热量食物,且产后缺乏有效的身体恢复措施,导致体重难以恢复到孕前水平。随着年龄的增长,女性在绝经后,雌激素水平大幅下降,身体代谢功能紊乱,脂肪更容易堆积,从而使得超重和肥胖率在老年阶段达到峰值。

腹型肥胖的分布特征

腹型肥胖,又称中心型肥胖,通常表现为 “救生圈” 或 “啤酒肚”,是指过多脂肪在腰腹部堆积。在我国,腹型肥胖的发生率实际上高于全身性肥胖,且对健康的危害更为严重。世界卫生组织规定,男性腰围≥90 厘米、女性腰围≥85 厘米即被认定为腹型肥胖。

从地域分布来看,根据《肥胖》杂志的研究,天津、西藏、北京、山东、黑龙江、河南的腹型肥胖最为严重,其中天津的腹型肥胖率高达 52.3%。而海南依然是腹型肥胖率最低的省份,仅有 10.4%。总体而言,北方地区的腹型肥胖率普遍高于南方地区。这与北方地区的饮食习惯、气候环境以及身体活动水平等因素密切相关。北方冬季寒冷,人们户外活动相对较少,且饮食中多以高热量、高脂肪的食物为主,如肉类、面食等,这些因素都增加了脂肪在腹部堆积的风险。

从性别角度分析,男性由于生理结构和生活习惯的原因,更容易出现腹型肥胖。数据显示,中国成年男性的腹型肥胖比例明显高于女性。长期的饮酒、吸烟等不良生活习惯,以及较大的工作压力,都使得男性腹部脂肪更容易堆积。而女性的脂肪分布相对较为均匀,腹型肥胖的比例相对较低,但在绝经后,由于激素水平的变化,女性腹型肥胖的风险也会有所增加。

肥胖带来的影响

健康风险

肥胖,尤其是腹型肥胖,与多种慢性疾病的发生发展密切相关,给人们的身体健康带来了极大的威胁。过多的内脏脂肪沉淀在腹腔和肝脏中,极易诱发胰岛素抵抗,进而引发 2 型糖尿病。据《柳叶刀 —— 糖尿病与内分泌学》的研究表明,中国糖尿病患病人数已达到 1.164 亿,居世界第一,而肥胖所导致的胰岛素抵抗是中国糖尿病最为重要的危险因素之一。

肥胖也是心脑血管疾病的重要诱因。肥胖患者往往伴有血脂异常、高血压等症状,这些因素会导致血管壁增厚、变硬,血管狭窄,增加了冠心病、心肌梗死、脑卒中等心脑血管疾病的发病风险。2019 年全国 11.98% 的心血管疾病死亡归因于高体质指数(BMI),死亡人数高达 54.95 万。

此外,肥胖还可能引发支气管哮喘、肥胖低通气综合征和睡眠呼吸暂停综合征等呼吸系统疾病,导致腹腔压力增大,引发男性乳房发育、女性多囊卵巢综合征甚至不孕不育等生殖系统疾病。由此可见,肥胖对人体健康的影响是全方位的,严重威胁着人们的生命质量和寿命。

经济负担

肥胖问题不仅给个人健康带来沉重打击,也给社会经济发展带来了巨大的负担。随着肥胖人口的不断增加,与肥胖相关的医疗费用也在持续攀升。据 2020 年发布的《中国心血管健康与疾病报告》显示,2010 年,超重和肥胖造成的直接经济负担为 907.68 亿元,占高血压、冠心病、糖尿病、脑血管病和癌症 5 种主要慢性病直接经济负担的 42.9%,占当年卫生总费用的 4.5%。2023 年,《BMC 公共卫生》所做的一项研究预测,与体重相关的治疗成本在医疗卫生预算中的占比将从 2022 年的 8% 上升到 2030 年的 22%。若肥胖问题得不到有效控制,到 2030 年我国归因于超重肥胖的医疗费用将达到 4180 亿元人民币,约占全国医疗费用总额的 21.5%。未来,中国城乡居民超重肥胖率及其所造成的经济负担将呈持续上升趋势,甚至有可能出现因病致贫的极端个例,这无疑将对我国的经济发展和社会稳定产生不利影响。

应对肥胖问题的策略

面对日益严峻的肥胖问题,我国政府和社会各界已经积极行动起来,采取了一系列措施来加以应对。

国家卫生健康委联合 14 个部门于 2024 年 6 月启动了为期三年的全民抗肥胖公共宣传活动,旨在提高全民对肥胖危害的认识,增强公众的健康意识和自我管理能力。同时,国家卫健委还发布了《体重管理指导原则 (2024 年版)》和《肥胖症诊疗指南 2024 年版》,为肥胖的预防、诊断和治疗提供了科学的指导依据。各级医疗卫生机构也积极响应号召,逐步设立专门的 “体重门诊”,将肥胖纳入慢病管理体系,为肥胖患者提供个性化的诊疗服务。

在饮食方面,应大力倡导健康饮食理念,鼓励居民增加蔬菜、水果、全谷物、优质蛋白质等食物的摄入,减少高热量、高脂肪、高糖食物的消费。例如,推广 “地中海饮食” 模式,以蔬菜、水果、鱼类、坚果、橄榄油等食物为主,有助于降低肥胖和慢性疾病的发生风险。同时,加强对食品行业的监管,规范食品标签标识,限制高糖、高脂肪食品的广告宣传,引导食品企业生产更多健康、营养的食品。

运动对于控制体重、预防肥胖至关重要。应加大公共体育设施建设投入,为居民提供更多便捷、免费的运动场所,如公园、健身步道、社区健身房等。鼓励居民养成良好的运动习惯,每周进行至少 150 分钟的中等强度有氧运动,如快走、跑步、游泳等,同时结合适量的力量训练,增加肌肉量,提高基础代谢率。此外,学校应加强体育教育,保证学生每天有足够的体育锻炼时间,培养学生的运动兴趣和习惯,从青少年时期就开始预防肥胖问题。

肥胖问题的解决离不开全社会的共同努力。政府应加强政策引导和资金投入,医疗卫生机构应提升诊疗服务水平,学校应强化健康教育,企业应承担社会责任,媒体应加大宣传力度,共同营造一个有利于健康体重管理的社会环境。只有通过各方协同合作,形成强大的合力,才能有效遏制肥胖问题的蔓延,提升国民整体健康水平。

结论

综上所述,我国肥胖问题形势极为严峻,肥胖率在地域、性别、年龄等方面呈现出显著的分布差异。北方地区肥胖率普遍高于南方,经济欠发达地区肥胖率相对较高,城市男性和农村女性肥胖问题较为突出,不同年龄段的肥胖率也各有特点。腹型肥胖在我国发生率较高,且对健康危害严重。肥胖不仅给个人健康带来了诸多风险,如引发糖尿病、心脑血管疾病等慢性疾病,还给社会经济发展带来了沉重的负担。

为了有效应对肥胖问题,我国已经采取了一系列积极措施,包括开展全民抗肥胖宣传活动、发布相关指导原则和诊疗指南、设立 “体重门诊” 等。然而,要想从根本上解决肥胖问题,还需要全社会的共同努力。我们应从饮食、运动、社会环境等多个方面入手,倡导健康的生活方式,加强健康教育和宣传,加大公共卫生投入,完善相关政策法规。只有这样,才能逐步降低我国的肥胖率,提高国民健康素质,为实现健康中国战略目标奠定坚实的基础。在未来的发展中,我们必须持续关注肥胖问题的动态变化,不断调整和完善防控策略,以应对这一长期而艰巨的公共卫生挑战。